如何兑现减排承诺?我国首次实现碳达峰的启示

(张博庭 中国水力发电工程学会)

前言

2020年9月,习主席在联合国大会上作出庄严承诺,我国要在2030年前实现碳达峰和2060年前实现碳中和(下称:两碳承诺)[1]。这一重要承诺的宣布,不尽让国际社会一片哗然,而且也让我们国内的能源工作者惊叹不已。因为,这个两碳承诺,让我们原来曾经承诺的巴黎协定的减排的速度,大约加快了15年。

根据巴黎协定2度的减排规定,要求各国在 2100年前实现碳中和[2]。巴黎协定1.5度的减排,要求各国在本世纪下半叶(大约在2060到2080年间)实现碳中和[3]。然而,这次习主席向联合国的新承诺是,我国将在2060年前就实现碳中和。为此,我国能源行业的减排压力陡增,不改变原有的减排观念和模式,制定科学合理的“两碳承诺”时间表和路线图,我们几乎很难兑现这一承诺。

一、制定符合两碳承诺的减排时间表、路线图

1.1、认清碳中和与碳达峰之关系

现在很多媒体的宣传都把减排承诺简化为2030年碳达峰和2060年碳中和。这样把一个“前”去掉,似乎是对我们自己完成承诺有好处的。其实不然,这两个承诺中的“前”去掉之后的效果,是截然相反的。碳达峰的承诺,如果没有后面跟着的2060年前碳中和的承诺,把前字去掉,让我们国家碳达峰的时间往后推一些,我们减排的压力确实会小一点。但是,如果有2060年前碳中和的承诺,那么碳达峰的时间就是越早越好了。因为,我们从碳排放达峰到碳排放为零的时间越长,我们的减排工作,才能够更加从容,更加经济合理。

此外,能早一天碳达峰,对我们的国际形象也是非常有利的。要知道所谓碳达峰对一个国家是一个非常低的要求。因为,你在碳达峰之前,不管减排的口号喊得多么响,一定都是空头支票,因为你实际上还在增加碳排放。所以,如果我们能把碳中和实现的目标尽量往后延迟,确实是在某种程度上对我们有利的。但是,碳达峰的时间,一定是越早越好。这个时间越往后,我们面临的减排压力就会越大,回旋的余地也就越小,碳减排所付出的成本也就越高。

今年年初发改委能源研究所和一些单位的研究成果“中国煤电退役报告”[4],有一个减排的成本计算。他们预计,如果我们十四五仍然新建煤电的话,那么我国的减排成本将可能增加1.5万亿元。他们的研究假定还是基于巴黎协定的2度和1.5度的要求的预测。如果按照习主席承诺的2060年就实现碳中和的话,增加的成本将远不止1.5万亿。这其实就是碳达峰早晚的成本之差。

1.2、全社会碳中和的前提是电力碳中和

碳中和,即实现“碳源”等于“碳汇”的“净零碳排放”(下称:零碳)。因为我们人类替代化石能源的手段,主要是通过用可再生能源发电。在此基础上,再通过提高整个社会电能替代的比例,从而尽可能实现替代整个社会的化石能源使用,实现零碳。然而,由于电能的替代,几乎很难达到100%,所以,即使我们发电用的能源,已经是100%的非化石了,但还是免不了在一些领域,还需要使用一些化石能源(如建筑、交通、冶金、化工)。也就是说,全社会“零碳”的前提,首先就是发电能源100%来自可再生(至少是非化石)能源。除此之外,我们还要对一些暂时不能实现电能替代的领域内所使用的少量的化石能源,想办法创造出相等的“碳汇”以平衡碳排放。因此,国内外的很多研究机构普遍认为,从电力行业的零碳,逐步解决交通、建筑、冶金、化工等领域内的零碳问题。至少需要十年左右的转型时间。

据此,按照2060年全社会碳中和的承诺反推,我国大约要在2045到2050年间就实现百分之百的可再生能源发电。目前,国内外不少能源研究机构都认为:根据现有的技术水平,全球到2050年实现百分之百的由可再生能源供电,无论是技术上还是经济上都是可行的[5]。甚至有机构更明确提出,这不仅技术上可行,而且经济上还能比发展传统的化石能源更有优势。

这个结论,在中国是否能成立呢?笔者认为,这个问题完全可以由我们水电工作者来回答。尽管我们只是专门搞水电的,可能不是特别了解其它种类能源的具体情况,似乎应该缺乏权威性。但是,我们完全可以借用一些综合性的研究机构已经给出的研究结论,并且针对其中我们所了解、所熟悉的水电部分,作一些更深入的研究,通过把我国水电的潜力进一步挖掘出来,得到一种可靠的结论[6]。

1.3、我国实现电力碳中和的可行性

如何在现有研究成果中挖掘我国水电资源的潜力?前不久就有文章曾披露:国家发改委能源研究所预测 “2050年,全社会用电量中,风电占比50%,太阳能占到23%,水电占到12%,核电和火电各占到6%。”

对此,首先我们应该承认能源智库的研究结论应该是可行的,因为它们是非常了解具体国情的专门能源研究机构。然而,在此基础上,我们却可以发现能源研究机构对我国水电的减排作用,挖掘、体现的还不够充分。根据我们专业人士对中国水电的了解,我们认为:水电在未来的我国发电总量中的比重,决不应该仅占12%,而是要高于目前的18%,甚至可以达到20%以上[7]。显然,如果我们能证明中国水电在未来发电能源中的比重,可以达到20%,那么我国能源研究机构已有的结论,是不是就可以修正为:到2050年我国的“风电占比50%,太阳能占到23%,水电占到20%,核电4%和火电0%。”了呢?

另外,我们还可以具体的看看能源研究所和国家可再生能源中心的《我国2050高比例可再生能源发展情景暨路经研究》课题中[8],曾明确标明:到2050年我国风电和太阳能发电的装机分别可达到24亿和27亿千瓦。

根据此成果,即使按照保守的年运行小时(风电2000多,太阳能1000多)估算。届时我国的风电大约每年可提供5万亿度电能,太阳能也能提供接近4万亿度。有了这些电能,再加上可提供的水电的2.4万亿度电,就已经超过了我国用电最高峰时的峰值11.2万亿度(14亿人口,人均8000亿度电)。更何况我们还要有2亿多千瓦的生物质能可以发挥作用。总之,各种能源研究预测都表明,只要充分挖掘我国水电资源的潜力,我国到2050年实现完全由可再生能源供电,绝对应该是可行的。

二、我国最新的减排承诺已经不再是GDP优先

以往我们的减排国际承诺,其实都是相对的减排指标。减排的前提是,完成这些指标,并不会影响我们的GDP。不仅如此,只要我们的GDP增速足够快,即使完成了所承诺减排的指标,但实际的碳排量放,可能不仅没有减少,而且还要增加(实事也正是如此)。也就是说,以往我们要保证的首先是我国经济的发展,其次才是我们如何减排、减排多少?但这次习主席在联合国大会的减排承诺则完全不一样,对于以往的一些相对减排指标,习主席几乎不再重复,强调的全是绝对减排的指标。真正让国际社会看到了我们国家,正从过去的“要我减排”到现在的“我要减排”的态度变化。看到了我们国家要践行构建人类命运共同体、履行大国担当责任的实际行动。

过去一段时间,由于我们的减排是排在发展GDP之后的,因此就造成了我国很多地区的新能源(主要指风、光发电。下同)发展,首要的目的似乎不是为了满足社会的能源需求,而是为了拉动GDP。为此,即便很多人认为,现在的新能源技术还很不成熟,还不能满足社会能源的实际需求。但在我们的很多地区,还是要为了拉动GDP而大力发展新能源。与此同时,为了能满足社会发展的实际能源需求,这些地区一定还要继续发展传统的(化石)能源。同时也因为传统能源的GDP拉动作用可能更大,所以,在大力发展新能源的同时,很多地区发展传统化石能源的积极性更高。

在这种仅仅是为了指标而发展新能源,或者说是为了GDP而发展新能源的理念引导下,我们多地所发展的新能源几乎很难用于满足实际的能源增长需求。因此,在我国的就产生一个“新能源消纳难”的悖论。事实上,这个逻辑非常可笑。本来我们所发展任何能源,都应该是为了满足社会的需求,而只有当我们认为某种能源根本就不能满足社会的实际能源需求,但同时我们又想为某种其它目标,而去发展它的时候,才会出现这种发展了以后,又难以消纳的怪现象。

要解决我国新能源消纳难的问题,要从根本上首先回答,新能源到底能不能满足社会发展的能源需求?如果能满足(哪怕目前只能先满足一部分)我们就要真正用发展新能源来满足我们社会发展的能源需求,逐步取代以往的传统能源。而不能,一说到满足社会发展的能源需求,只能靠发展传统能源解决,同时还要为了拉动GDP,而大力发展新能源,然后再千方百计的想办法去解决各种消纳难题。

与此相适应,我们国家的能源监管,也完全没有必要把精力集中在监管各地的新能源指标和消纳上,而应该上升到更高的层次。例如,监管用新能源满足社会能源需求(能源转型)的实际效果。让各地方政府把自己发展新能源当成实现能源转型的一种选择手段,而不是只规定出一些新能源指标,要求各地方政府和电网公司必须去完成。否则的话,地方政府和电网公司如果没有意识到发展新能源的重要社会意义,很难免不把发展新能源当成一种负担。同时,它们还是要依靠发展传统的化石能源,解决不断增长社会能源需求。

三、注重监管新能源消纳与注重能源转型的巨大差别

目前我们的政策主要是注重监管新能源的指标和消纳,然而,其结果却让人难以满意。可以说,因为要完成新能源消纳的任务,政策已经把各地方政府和电网公司,都已经放到了新能源发展的对立面。此外,新能源的消纳也是需要成本的,因为需要用调峰电源解决其发电间歇性的问题。初步估算,每保障消纳一度电的新能源,至少平均需要0.1元的(暗补贴)成本。我们的电网公司,因为是国有企业,所以表现得非常慷慨,并没有向国家提出过新能源消纳的电价补偿。然而,随着新能源装机规模的扩大,电网公司自己是无力完全承担这些消纳新能源的暗补贴的。为了能转嫁一些调峰的成本,电网自然就会希望发电企业,能多建一些煤电站。以便让发电企业来帮助分担一些新能源调峰的成本。

为了能让煤电机组参与调峰,我们在大家都明知道煤电机组的利用小时已经大大的低于设计水平的情况下,煤电机组仍然是越建越多。我们在明知道煤电是最不适合调峰的电源的情况下,还是要求煤电机组进行灵活性改造,以便能参与深度调峰。结果使得我国电力行业的产能严重过剩,能源转型的成本极高、代价极大,而且还越发展、越困难。

对此,我们不妨算一笔帐。如果从2013年业内争论煤电产能是否过剩,还应该不应该发展煤是电算起,现在已经过去了七、八年。在这七年多里,由于为了给新能源调峰,我们大约新增加了约3亿千瓦的煤电。总投资约为1.2万亿元。按照年6%的贷款利息,加上25年还贷,每年还本4%来计算,目前我们电力行业每年为新增过剩煤电的投资成本的支出,约是总投资的10%,1200亿元[9]。而我们所得到的结果,却是几乎所有的煤电企业,普遍的利用小时偏低,生存困难。也可以说,这就是我们仅仅注重监管新能源的消纳,所带来的不良结果。

反之,如果我们监管地方政府和电网公司的指标,不是新能源消纳,而是能源转型(如控制煤电)的话。那么,地方政府和电网公司,绝不应该还有如此大建煤电的需求和冲动。而一定会选择一条能在满足能源需求和供电安全的前提下,尽量减少煤电投资的发展路线。要知道,控制煤电规模减少煤炭用量才是世界各国实现碳达峰的关键因素。这一点在我国不仅毫无例外,而且已经被历史证明过了[10]。

四、煤炭价格的失控,意外地促成了我国的第一次碳达峰

2009—2012 年期间我国的原煤价格出现了非理性的上涨。到2010 年,以往制定的煤电联动机制已经完全不能抑制住煤价的交替上涨。此后,由于国家终止了煤电价格的联动,我国的燃煤发电出现了严重的成本倒挂,一些煤电企业已经到了发电越多赔钱越多的地步。当时有的电力集团已经对煤电采取了与原来的竞争规模时截然相反的姿态。有的甚至愿意把一些赔钱的燃煤电厂无偿划拨出去。因此,不仅当时的电力企业没有任何新建燃煤电厂的积极性,而且,水电(包括核电和风电)的发展,也被业内赋予了高度的重视和期待。得益于煤电遭遇的困境,那一阶段绝对是我国水电发展的黄金期[11]。

有些数据现在看来可能都会让人感到吃惊。我国“十二五”的水电规划,要求新开工的常规水电项目居然高达1.2 亿kWh[12]。此后,我国水电的大发展政策终于在2014 年产生了实际效果。那一年虽然我国西南地区的水电企业已经开始遭受较为严重的弃水,但是,2014 年我国水力发电的年增量,还是创纪录地达到了1680 亿kWh(同年我国非化石发电总增量为2290 亿kWh)。比上一年我国全部非化石能源发电的增量898 亿kWh,居然高出了一倍多。也正是在这一年,由于我国可再生能源的大发展、大贡献,我国不仅首次实现了燃煤电发电总量的下降,同时也让我国首次实现了碳排放总量的下降。这一结果不仅在国际上极大地提高了我国的国际地位和形象,而且也有力地支持和配合了我国领导人在2014 年杭州APEC 会议期间正式发布的减排声明。我们甚至可以断言,如果当年没有中国政府在碳减排问题上这种言行一致的坚定表态,国际社会能否最终达成巴黎协定?还真不大好说。从这一点上看,可以毫不夸张地说:中国的水电是全球碳减排的最大功臣。

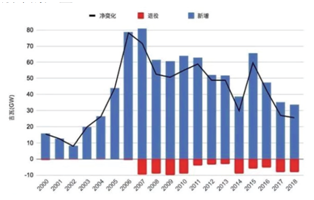

然而,几乎在我们享受到了我国水电大发展丰硕成果的同时,业内一些坚持要继续扩张煤电的主张,也为我国电力行业日后的困境埋下了祸根。接下来的2015 年和2016年,我们很快就尝到了煤电产能加速无序扩张带来的苦果。因为,随着2012 年起我国煤炭行业的整顿和泡沫破灭,煤炭的价格开始大幅下降,燃煤发电的利润陡增。这使得煤电企业的产能扩张积极性又开始复苏。再加上业内的煤电势力一直占有绝对的话语权和中央审批权下放地方后带来的核准失控,我国的煤电建设从2013 年就开始了第二次大跃进。到2015 年就达到了我国新增煤电装机年的第二次高峰(5402 万kW)[13]。(见图1)

图1 中国(2000 年后)历年新增煤电装机

总之,由于水电是我国目前的第二大电力来源。在控制煤电的前提下,要满足社会的能源增长需求,社会必然要把注意力放到大力发展水电上去。相反,如果要想让煤电的规模继续保持增长(从而拉动地方的GDP),也必须要打压住水电的发展势头,才能抢占到社会能源需求增量的有限空间。

五、我国碳达峰的最佳时机已经错过

数据表明,从2014年起,我国社会用电增量可完全依靠非化石能源。当年,一场我国是否应该继续新建煤电的辩论时,就曾有能源专家断言说,如果我们能够从此不再新建煤电厂,那么我国煤炭用量的峰值,应该就是在已经过去的2013 年。虽然该专家的这一预言,现在已经没有机会得到验证了,但是,笔者对此还是非常认同的。换句话说,根据当时我国可再生能源发展的良好态势,笔者认为:从2014 年起,我国就已经具备了社会用电量的增加,完全摆脱煤电的客观条件[14]。

我国电力的统计数据显示,2014、2015 两年,我国可再生能源发电的实际增量,均已经超过了当年全社会用电量的增长。也就是说,现实中我们已经实现了完全用可再生能源满足全部社会用电的增长[13]。遗憾的是,随着我国煤电产能的继续无序扩张,为了保障严重过剩的煤电企业的基本生存(最低发电利用小时),各种可再生能源的发展都不得不为其让路。因此,到了2016 年,虽然我国煤电机组的利用小时已经创出了历史新低,但我国燃煤发电总量却已经开始恢复增长。

至此,我国能源结构绝对好转的趋势,已经开始在市场挤压下不得不开始倒退(绝对好转是指电力碳排放总量降低的好转,而不是相对指标的百分比好转)。此后,各种可再生能源发展政策和投资的收紧,不仅让可再生能源装机和发电量的增速都急剧下滑,而且弃水、弃风、弃光的三弃问题,始终都难以得到解决。因为我们当初大力发展可再生能源,本来为的是要实现能源革命电力转型,然而如果电力不转型,可再生能源的发展很难免不是一种累赘。这一时期,由于消纳问题突出,弃风严重,风电政策收紧,我国的风电装机的增速也从高峰时的每年四千多万千瓦,骤降到一千多万千瓦。

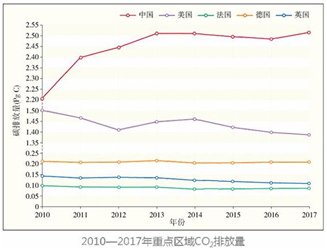

我国可再生能源发展的良好势头被无序扩张的煤电打压下去之后,已经逐渐丧失了依靠可再再生能源的发展,来满足社会用电需求增长的大好局面。随后几年,我国社会用电需求的增长,已经不得不再次转为依靠煤电。因此,接下来的2017 年,我国连续保持三年的碳排放总量的下降趋势也逆转为上升。(见图2)

图2、我国2013年第一次经历碳达峰的有关数据。

今天,尽管当年我国“社会用电的增量完全摆脱煤电”的大好局面已经丧失,但是,历史已经用无可辩驳的事实,向我们证明过了:在我国现有的资源和技术水平下,已经具备了完全依靠非化石能源的增长,来满足社会发展用电增量的条件和可能(即:完全有条件实现碳达峰)。特别是最近几年,我国的风电、光伏发电的成本又有了较大幅度的下降,很多地方都已经达到了不需要补贴的水平。事实证明,制约我国可再生能源发展的,显然已经不是技术和成本,而是市场空间。

六、亡羊补牢,转变监管方式还为时不晚

在2013年的时候,我国煤电机组的平均利用小时已经不足五千,按照设计标准5500计算,当时我国的煤电产能已经过剩了1亿多千瓦。这时候,如果国家监管的是能源转型(例如,控制煤电),就全完可以要求,各个地方政府和电网公司,在本省平均的存量煤电机组运行小时数低于5500的时候,不得再新建任何煤电机组。在这种情况下,为了保障社会的用电安全,各地必须要把精力放在发展新能源和调峰电源的开发建设上。那么,这七、八年以来,我们所投资新建的3亿千瓦煤电,就完全可能会换成投资3亿千瓦的调峰电源(我国抽水蓄能的造价基本与煤电相当)。有了这3亿千瓦的抽水蓄能或者是化学储能的调峰电源,我们在保证让当时存量的约8亿千瓦的煤电机组,都运行到5500到6000小时左右的同时,还将具有多么强的保证新能源入网的能力?我们也不会有目前各地申请新能源发展指标,难于上青天的现状。这就是我们通过回顾历史,所能看到的监管新能源消纳与监管能源转型的巨大区别。

今天我们电力行业的转型,比起七、八年前其困难程度,可以说已经有过之,而无不及。如果按照运行小时5500到6000估算,我们全国现在过剩的煤电机组,大约是3亿多千瓦。然而,由于我们监管的是新能源消纳而不是能源转型,所以,对于地方政府和电网企业来说,最好的选择仍然是继续鼓励扩建煤电机组和要求发电企业对煤电机组进行灵活性改造。因为这样做,既有利于拉动地方的GDP,也能让发电企业帮助分担调峰的成本。若干年之后,当我们回过头来再算帐的时候,恐怕才能发现,我们可能又再重复着2013年以来所犯过的错误[15]。

如果我们从现在开始,就改为监管各地的能源转型。那么局面绝对会完全不一样。例如,假如国家规定各省市的煤电平均运行小时低于6000的,一律不得再新建煤电机组(这也是让现有的煤电企业,彻底解困的最根本措施)。这几乎相当于,逼迫各地区今后所有新增加的社会能源需求,只能靠增加调峰电源和可再生能源来满足。甚至也可以说,是要求各地,现在立刻就实现可再生能源对煤电的增量替代。有人可能会担心,这不大可能,要立刻实现增量替代,恐怕无法保障电力供应的安全。

笔者承认,个别地区立刻就实现增量替代的难度确实非常大。但是,政策上还是有回旋余地的。因为目前我们规定的只是要保证存量煤电机组的最低运行小时数,而不是严格禁止煤电建设。对于绝大多数地区而言,这种尽快实现增量替代的要求,不仅完全可行,而且经济上肯定更经济、更合理。例如,前面我们曾经比较过2013年就开始监管能源转型,曾假定把3亿千瓦的煤电投资,全部转变为调峰电源投资的不同效果。然而,从现实考虑,我们目前根本就不需要增加3亿千瓦的调峰电源。也就是说,如果真要是从2013年起,我们就开始能源转型的话,我们可能只需要用目前实际煤电一半左右的投资,建设1.5亿千瓦的调峰电源,就能满足安全用电的需求。其实,今后的情况也肯定是一样,继续投资煤电,采用依靠煤电调峰的方式发展新能源,绝对是最不经济的一种发展模式。

七、创造条件征收碳排放税,分担电网调峰的成本

客观的说,当前推动煤电建设的最主要市场动力来自电网。因为它们既要保障新能源的消纳,又要保证供电的安全可靠,需要投资建设大量的调峰电源。目前唯一能把这种责任分担出去的办法,就是鼓励发电企业多建煤电,用让煤电调峰来取代调峰电源的建设。实施能源转型监管之后,煤电产能过剩的路子被堵死了,难免会出现一个建设和运行调峰电源的资金从哪里来的新问题。笔者认为,调峰电源建设的投资完全可以(通过某种政策干预引导)使用目前各个发电企业准备用于新建煤电的投资。调峰电源的运行费用可以通过征收碳排放税来解决。

对化石能源的使用,征收碳排放税是目前国际上比较通行的做法。我国之所以迟迟不能开展碳税的征收,不是我们不想征,而是我们的化石能源发电企业确实无力承担。例如,现在我国煤电机组的利用小时,只有四千多,自己生存下去都勉勉强强,如再征收碳税,只有死路一条。煤电企业一旦死了,不但碳税政不到了,就连社会的正常用电也成了问题。所以,我们目前暂时无法征收碳税。

但是,如果我们实施了能源转型的监管,让现有的煤电企业的机组平均利用小时数,都恢复到5500到6000以上,甚至更高的水平。那么,现有煤电企业的利润至少要增加20%。完全应该有能力承担碳排放税了。这样,对比现在采用鼓励煤电调峰的发展模式,我们的电力总投资并没有增加,而调峰电源的投资效益分摊的问题也得到了解决。客观的说,在现有的电力市场化发展模式下,电网企业确实也无力单独承担巨大调峰成本,鼓励多建煤电,提倡让煤电机组调峰,似乎是它们保障供电安全的唯一指望。

八、明确我国两碳承诺的时间表

通过本文前面的论述,我们以2060年前实现“碳中和”为出发原点向前推算。我们大约应该在2045至2050年间实现零碳发电。即实现100%的电力来自可再生能源(至少是非化石能源)。此外,根据“中国煤电退役报告”的研究结论,若要实现巴黎协定2度的(2100年碳中和)目标,我国应该在2050至2055年退役全部的传统煤电。如要实现巴黎协定1.5度的目标(2060到2080年间实现碳中和)的目标,我国需要在2045到2050年间,退役全部的传统煤电。那么,我们若要在2060年前实现碳中和的话,至少应该在2040至2045年间,就退役全国所有的传统煤电。

因此,我国兑现两碳承诺中的“碳中和”的时间表应为:2060年前全社会实现碳中和;2045至2050年间实现100%的由可再生能源供电;2040至2045年间须完成我国全部的传统煤电退出。

至于碳达峰的时间,笔者认为:根据越早越有利的原则和我国当前还大量的过剩电力产能无法消化(新能源消纳难)的现实,似乎可以定就在2022最迟到2023年。因为事实上,我国作为国际上公认的可再生能源发展最快、最好的国家,早已经具备了实现碳达峰(开始减排)的客观条件。只不过由于我们此前并没有碳减排的实际压力,所以,至今都尚未为迈开我国能源革命中高碳向低碳转化的第一步。如果我们碳减排的压力能大于煤炭价格的压力,我国早应该在数年之前就已经实现碳达峰了。即使是现在,如果要求各地马上就要实现碳达峰,并不是绝对做不到,而是由于我们已经走过的弯路,需要付出较大的成本罢了。因此,出于减排的经济性考虑,再给出几年的缓冲时间,让我国各省市都想办法在2023年前就实现碳达峰,应该没有太大的问题。

结论:

历史已经证明,在煤炭大幅度涨价的市场压力下,我们曾经通过控制煤电,实现了我国的首次碳达峰。这说明,我国要在保证能源安全的前提下实现碳达峰,不是办不到,而是看我们的决心够不够大?实施的方法科够不够科学?

总之,根据当前的各种现实条件,笔者通过分析认为,我国的减排时间表应为:2060年前全社会实现碳中和;2045至2050年间实现100%的由可再生能源供电;2040至2045年间完成传统煤电的退役。如果敢下决心,我国在2023年(最多在十四五期间内)就能够实现碳达峰。

参考文献:

[1]新华社评论员. 担当历史责任,共创历史伟业[N]. 新华每日电讯,2020-09-23(003).

[2].气候变化:中国如何实现零排放承诺(节选)[J].对外传播,2020(12):56.

[3]王克,刘芳名,尹明健,刘俊伶.1.5℃温升目标下中国碳排放路径研究[J/OL].气候变化研究进展:1-16[2021-01-01].http://kns.cnki.net/kcms/detail/11.5368.P.20201230.1722.002.html.

[4] CUI R, HULTMAN N, JIANG K, et al. A high ambitioncoal phaseout in China: feasible strategies through acomprehensive plant-by-plant assessment [EB/OL].College Park: Center for Global Sustainability, University of Maryland, 2020 [2020-01-30]. https://cgs.umd.edu/sites/default/files/2020-01/1.13.2020_AhighAmbitionCoalPhaseoutInChina _EN_fullreport%20.pdf.

[5] 朱旌. 世界2050年前有望全部使用可再生能源 [N]. 经济日报,2017-04-12(009).

[6] 张博庭. 水电在能源革命中的重要地位和作用[J]. 水电与新能源, 2019, 33(11): 15-21.

[7] 张博庭.水电是100%可再生能源的必要条件[J].能源,2020(09):34-40.

[8] 国家发展和改革委员会能源研究所《中国2050高比例可再生能源发展情景暨路径研究报告》[R] 北京 2015-04-16

[9] 张博庭. 水电人眼中的煤电困局[N/OL]. 中国能源报,2019-10-09. http://www.sohu.com/a/345811298_468637.

[10] 张博庭.我国水电的发展与能源革命电力转型[J].水力发电学报,2020,39(08):69-78.

[11] 张博庭. 水电开发政策环境实现根本性转折[N]. 中国电力报, 2011-12-26(006).

[12] 本刊编辑部. “十二五”期间将开工建设1.2 亿kW 水电[J]. 华北电力技术, 2011(4): 43.

[13] ERR. “逆势而行”中国只手推动全球煤电继续扩张[EB/OL]. [2020-02-03]. http://www.hydropower.org.

cn/showNewsDetail.asp?nsId=26895.

[14]张博庭. 水电是能源革命的主力军[N]. 中国能源报,2016-07-11(011).

[15]煤电调峰将严重阻碍碳中和进程 [J/OL] https://finance.sina.com.cn/wm/2020-12-07/doc-iiznctke5205103.shtml